お花見の名所として知られる北区の飛鳥山公園前から、本郷通りを駒込方面に歩くと、緩やかな上り坂の先に、今回ご紹介する「一里塚」バス停があります。

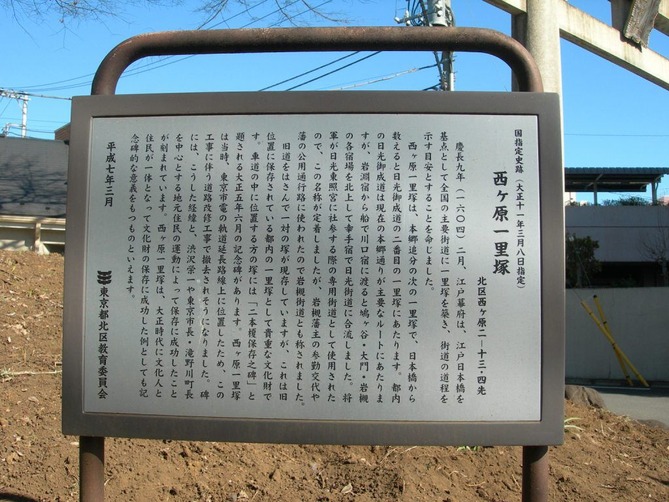

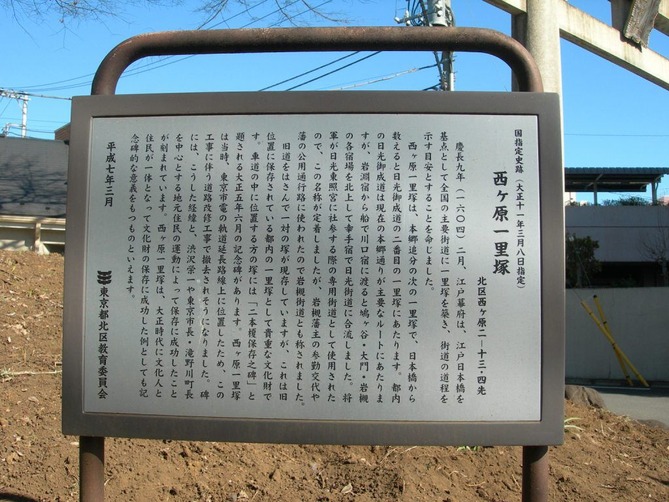

街道への一里塚の設置は江戸時代に全国的に行われ、榎などを植えることで、日本橋を起点とした里程標として、そして旅人の休憩場として機能していました。明治以降、道路の拡張や市街化のあおりで、多くの一里塚は失われ、都内でもほとんどその姿を見ることができなくなりましたが、ここ北区西ヶ原には、その名もズバリ「一里塚」のバス停とともに、道路の両側に左右一対という、往時の姿をほぼそのままとどめた一里塚を見ることができます。

現在の本郷通りは、江戸期の岩槻街道にあたり、日光東照宮への将軍社参の道であり、日光御成道とも呼ばれました。日本橋から数えて、中山道と分岐する本郷が一里目、そしてここ西ヶ原が二里目となります。一見、本郷通りの中央に中洲のようにして残る一里塚にばかり目がいってしまいますが、上り車線を挟んだ向かい側にも塚があり、これで左右一対をなしていることが分かります。すなわち、現在の上り車線の道幅が、旧来の岩槻街道の道幅にほぼ等しいと理解していいでしょう。都区内で同様の一里塚は、中山道の志村一里塚(板橋区)がありますが、あちらは道路拡張に合わせて塚も移動しているので、ここ西ヶ原が、やはり旧来の姿を留める都区内唯一の一里塚といえそうです。

ところで、「一里塚」バス停ですが、ここにはもともと王子駅と都心を結んだ都営バスの同名のバス停があり、都電の電停時代から親しまれた一里塚の名を守っていましたが、平成12年にバス路線が廃止となり、旧街道の歴史を伝える貴重なバス停名も消滅しました。しかしながら、8年後の平成20年、北区が本郷通りにコミュニティバスの運行を開始し、往年の一里塚バス停が見事に復活を果たしたのです。地下鉄西ヶ原駅までわずかの距離ですが、「西ヶ原駅前」とはせず、あえて「一里塚」としたところに、地域に親しまれるランドマークとして、一里塚の持つ歴史の重みと存在感の大きさが感じられます。

一里塚周辺は、七社神社やゲーテ記念館、平塚神社と蝉坂、隠れ里のような無量寺、そして昔ながらの路地裏など、散策の対象には事欠きませんが、飛鳥山公園の南端に位置する渋沢栄一邸跡もお勧めです。往時の面影の残る庭園を中心に、「晩香廬」と「青淵文庫」と呼ばれる大正期の建築物が、渋沢邸時代のままの姿で保存され、私のような散歩者を迎え入れてくれます。もちろん、渋沢栄一の功績に関心のある方は、隣接する資料館を訪ねてみるのもいいでしょう。渋沢栄一といえば、日本の資本主義経済の礎を築いた人物ですが、一里塚の保存にも一役買うなど、地元の文化運動にも大きな足跡を残しています。

現在の本郷通りは、江戸期の岩槻街道にあたり、日光東照宮への将軍社参の道であり、日光御成道とも呼ばれました。日本橋から数えて、中山道と分岐する本郷が一里目、そしてここ西ヶ原が二里目となります。一見、本郷通りの中央に中洲のようにして残る一里塚にばかり目がいってしまいますが、上り車線を挟んだ向かい側にも塚があり、これで左右一対をなしていることが分かります。すなわち、現在の上り車線の道幅が、旧来の岩槻街道の道幅にほぼ等しいと理解していいでしょう。都区内で同様の一里塚は、中山道の志村一里塚(板橋区)がありますが、あちらは道路拡張に合わせて塚も移動しているので、ここ西ヶ原が、やはり旧来の姿を留める都区内唯一の一里塚といえそうです。

ところで、「一里塚」バス停ですが、ここにはもともと王子駅と都心を結んだ都営バスの同名のバス停があり、都電の電停時代から親しまれた一里塚の名を守っていましたが、平成12年にバス路線が廃止となり、旧街道の歴史を伝える貴重なバス停名も消滅しました。しかしながら、8年後の平成20年、北区が本郷通りにコミュニティバスの運行を開始し、往年の一里塚バス停が見事に復活を果たしたのです。地下鉄西ヶ原駅までわずかの距離ですが、「西ヶ原駅前」とはせず、あえて「一里塚」としたところに、地域に親しまれるランドマークとして、一里塚の持つ歴史の重みと存在感の大きさが感じられます。

一里塚周辺は、七社神社やゲーテ記念館、平塚神社と蝉坂、隠れ里のような無量寺、そして昔ながらの路地裏など、散策の対象には事欠きませんが、飛鳥山公園の南端に位置する渋沢栄一邸跡もお勧めです。往時の面影の残る庭園を中心に、「晩香廬」と「青淵文庫」と呼ばれる大正期の建築物が、渋沢邸時代のままの姿で保存され、私のような散歩者を迎え入れてくれます。もちろん、渋沢栄一の功績に関心のある方は、隣接する資料館を訪ねてみるのもいいでしょう。渋沢栄一といえば、日本の資本主義経済の礎を築いた人物ですが、一里塚の保存にも一役買うなど、地元の文化運動にも大きな足跡を残しています。

- 岩垣 顕

- 雑司が谷の杜から 東京再発見への誘い

- 1967年生まれ。坂、川、街道、地名、荷風など、様々な切り口で東京の街歩きを楽しむ散歩人。著書に、「歩いて楽しむ江戸東京旧街道めぐり (江戸・東京文庫)」「荷風片手に 東京・市川散歩」「荷風日和下駄読みあるき」など。

あなたの知らないデンリョクの世界(その1)

あなたの知らないデンリョクの世界(その1) ナイスマンホ!な商店街 その1

ナイスマンホ!な商店街 その1  焼き物の里・信楽へ、真夏のホーロー探検

焼き物の里・信楽へ、真夏のホーロー探検 東京銭湯王国・北千住銭湯巡礼 その弐・西口編

東京銭湯王国・北千住銭湯巡礼 その弐・西口編 夜の暗渠歩き

夜の暗渠歩き 日本一の鍾馗ストリート

日本一の鍾馗ストリート おまえのことは俺がいちばんよく知っている、という種類の愛

おまえのことは俺がいちばんよく知っている、という種類の愛 北鹿浜公園:最新のミニ列車が走る交通公園

北鹿浜公園:最新のミニ列車が走る交通公園

2011.07.02 「マニアパレル」歯車&廃線

2011.07.02 「マニアパレル」歯車&廃線

2010.06.21 マニア向けアパレルで「マニアパレル」

2010.06.21 マニア向けアパレルで「マニアパレル」

2010.12.18「株式会社 東京地図研究社」(前編)

2010.12.18「株式会社 東京地図研究社」(前編)

2010.12.23「株式会社 東京地図研究社」(後編)

2010.12.23「株式会社 東京地図研究社」(後編)

「東京時層地図」

「東京時層地図」 「TOKYO古地図」

「TOKYO古地図」 「ロケタッチ」を使い倒す!

「ロケタッチ」を使い倒す! 「ロケタッチ」

「ロケタッチ」